事業承継税制はこう変わる

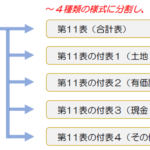

平成25年度税制改正で事業承継税制(非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)の見直しが行われました。

事業承継税制とは、中小企業の後継者が現経営者から株式を承継する際に、相続税や贈与税が軽減される(相続80%分、贈与100%分)という制度です。

従来は、この制度の適用を受けられる後継者は現経営者の親族に限られていました。申告期限後5年間は雇用の8割以上「毎年」維持する義務があり、さらに贈与の場合には、現経営者は株を手放す上に役員の退任まで要求されていたのです。あまりに条件が厳しすぎ、適用件数が伸びないのは当然だと言われていました。

改正後は一転、格段に利用しやすくなります。一番大きな改正は、経済産業大臣による「事前確認」の制度が廃止された点です。また、後継者は親族ではなく第三者でもOKです。雇用の8割維持も、毎年ではなく「5年間の平均」で判定されます。現経営者は代表権さえ返上すれば、役員のままでもかまいません。

仮に要件を満たさなくなり納税猶予が打ち切られる場合には、猶予された相続税や贈与税に加え利子税の支払いが必要ですが、承継後5年経過していれば5年分の利子税は免除され、利子税の税率も年2.1%から年0.9%に引き下げられることになりました。

8割引特例の改正は事業用の土地にもメリットあり

また、経営者個人が所有する土地を会社の事業に使用している方にとっては、小規模宅地等の特例の改正も朗報です。平成27年からは自宅の敷地(特定居住用宅地/適用上限面積330㎡)に加え、特定同族会社が事業に使用する土地(特定同族会社事業用宅地/適用上限面積400㎡)も、それぞれ別々に対象面積の上限まで土地の評価額を8割減額できることになりました。

このように税制面で事業承継への環境整備が整いつつある今が、事業承継への取り組みを始める好機だと言えます。

事業承継税制や小規模宅地等の特例以外にも、中小企業の事業承継対策に活用できる技はまだあります。

たとえば「金庫株」の制度を使えば、株式を発行した会社の分配可能額に余裕があれば、相続した株式を会社に買い取ってもらい、相続税の納税資金を捻出することができます。譲渡制限株式なら、株主総会の特別決議を取って定款に定めれば、会社の側から相続人に対し株式を売り渡すよう請求することも可能です。後継者以外の相続人から株式を買い取れば株式の分散を回避できるので、相続後も会社の経営を安定させることができるのです。

後継者以外の相続人にとっても、軽い税負担で株式をキャッシュ化できるというメリットがあります。

次回のコラムでは、その他の事業承継対策についてご説明します。